Respirazione e vie respiratorie

Le cavità nasali

Quando respiriamo normalmente, l’aria entra attraverso il naso, dove viene sottoposta a un primo filtraggio ad opera dei peli delle narici. Le particelle di polvere sottili e i batteri rimangono intrappolati sulle mucose umide delle due fosse nasali. Quando ci soffiamo il naso, la polvere intrappolata viene eliminata insieme al muco delle mucose nasali. Questo primo filtraggio dell’aria inspirata serve ad evitare che penetrino troppe polveri ed impurità nell’apparato respiratorio.

L’aria viene riscaldata e umidificata

Le due cavità nasali, separate dal setto nasale, contengono tre conche sovrapposte: i turbinati. Su questa ampia superficie, altamente vascolarizzata, l’aria inspirata viene riscaldata. Grazie alla continua secrezione delle mucose, l’aria viene anche umidificata. Nella conca superiore ha sede il senso dell’olfatto, che è preposto al controllo dell’aria inspirata. Quando respiriamo con la bocca, perdiamo tutti questi passaggi benefici.

La laringe

La laringe è l’organo d’accesso alla trachea. Svolge due importanti funzioni: da una parte è coinvolta nella fonazione, ossia ci permette di parlare e cantare. Dall’altro chiude l’epiglottide, situata nella parte superiore della laringe, bloccando l’accesso alla trachea quando deglutiamo.

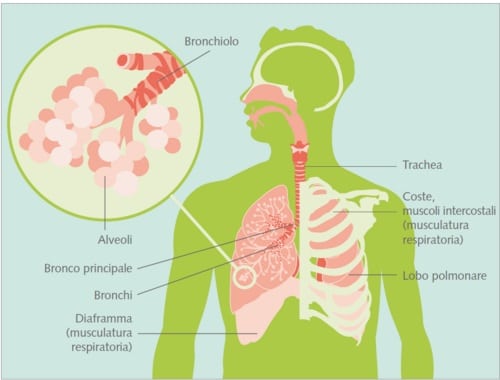

La trachea

La trachea è il condotto che congiunge la laringe ai bronchi. In media è lunga dai dieci ai dodici centimetri. Una ventina di anelli cartilaginei a forma di ferro di cavallo sorreggono e conferiscono alla trachea la stabilità necessaria. La trachea è interamente rivestita da una fine mucosa, dal naso fino a bronchi.

La mucosa

La mucosa nelle vie respiratorie è ricoperta dal cosiddetto epitelio ciliato. Lo ci si può immaginare come un tappeto fatto di milioni di sottili peli, le ciglia vibratili. Qui si trovano anche delle cellule secretorie che producono il muco che ricopre come una pellicola le ciglia tracheali delle vie aeree.

Le sostanze nocive rimangono catturate

Le particelle di polvere, i pollini o i batteri inspirati vengono intrappolati nella pellicola protettiva costituita dal muco. Anche i gas dannosi presenti nell’atmosfera, come l’ozono, vengono sciolti nel muco rimanendo così parzialmente neutralizzati. Le ciglia vibratili continuano a spingere il muco in direzione della faringe, con un movimento che ricorda l’azione del vento su un campo di grano. Per effetto di ciò, il muco e le particelle disciolte vengono continuamente trasportati verso la laringe e la faringe, dove vengono deglutiti o espulsi con la tosse.

I polmoni

I due polmoni si trovano, in posizione ben protetta, uno a destra e uno a sinistra della cavità toracica. Sono separati tra loro dal cuore e dagli organi del mediastino. I polmoni sono costituiti da un tessuto morbido, spugnoso ed elastico e hanno forma conica.

I due polmoni sono diversi

Il lato esterno è delimitato dalla parete toracica, quello interno dal mediastino; la base poggia sul diaframma e il vertice è situato all’altezza della prima costola. Le scissure dividono i polmoni in lobi. Il polmone destro è diviso da due profonde scissure, mentre quello sinistro da una sola.

I polmoni sono alti circa 26 cm, hanno un diametro di 15 cm e un volume di circa 1600 centimetri cubi. Il polmone destro è più grande di quello sinistro.

Pleura viscerale e pleura parietale

Ciascun polmone è avvolto esternamente in modo ermetico da una sacca a doppia parete. La pleura viscerale avvolge i lobi polmonari, mentre la pleura parietale riveste la faccia interna della gabbia toracica. Insieme, la pleura viscerale e pleura parietale vanno a costituire la sacca pleurica, detta anche semplicemente pleura.

La pressione negativa aiuta a dilatare i polmoni

Tra la pleura viscerale interna e la pleura parietale esterna corre la cavità pleurica, una fessura che non contiene aria, ma un liquido acquoso. La pressione negativa (cioè il vuoto) consente ai polmoni di dilatarsi durante l’ispirazione. I due foglietti pleurici possono così scorrere uno sull’altro rimanendo in continuo contatto tra loro, come due lastre di vetro bagnate. Questo consente ai polmoni di espandersi con relativa facilità sulle pareti della cavità toracica durante la respirazione.

I bronchi

La trachea si divide in due ramificazioni: i due alberi bronchiali, che raggiungono ognuno un polmone. Dalla trachea, ciascun bronco si ramifica complessivamente 22 volte. Ad ogni suddivisione i rami dei bronchi si riducono di calibro, proprio come i rami di un albero, finché diventano sottili come un capello.

I bronchioli

Nei polmoni, i bronchi si suddividono in un sistema di rami sempre più sottili, i bronchioli, che sfociano negli alveoli polmonari. I bronchioli hanno un diametro di appena un millimetro circa. Al contrario della trachea e dei bronchi, sono privi di qualsiasi rinforzo cartilagineo e sono formati esclusivamente da fibre muscolari.

Gli alveoli polmonari

I polmoni assomigliano a un albero rovesciato, il cui tronco, la trachea, forma dei rami adibiti al trasporto dell’aria, i bronchi. I rami più sottili sono i bronchioli, da cui pendono delle appendici simili a foglie, gli alveoli polmonari. I polmoni arrivano a contenere circa 300 milioni di queste piccole camere d’aria, ciascuna del diametro di circa 0,2 millimetri. La superficie complessiva ricoperta dagli alveoli può raggiungere i 100 metri quadrati, cioè una superficie 50 volte quella dell’intera epidermide.

Lo scambio di ossigeno e anidride carbonica

Gli alveoli sono avvolti da una rete di sottilissimi vasi sanguigni: i capillari. La loro superficie estremamente sottile consente all’ossigeno di passare dall’aria che inspiriamo al sangue e all’anidride carbonica di passare dal sangue all’aria che espiriamo. Questo è chiamato lo scambio di gas respiratori.

La respirazione

L’inspirazione

Il diaframma è il più importante muscolo della respirazione ed è posizionato orizzontalmente tra la cavità toracica e quella addominale. In stato di riposo il diaframma si inarca verso l’alto come una cupola. Durante l’inspirazione si contrae, appiattendosi e abbassandosi. Nella cavità toracica si forma così una pressione negativa, che consente l’aspirazione dell’aria dall’esterno attraverso il naso e le altre vie respiratorie.

L’espirazione

In stato di quiete l’espirazione avviene in modo assolutamente passivo. Il diaframma si rilassa e le fibre elastiche dei polmoni, che sono tese come elastici, possono contrarsi. Il polmone si rimpicciolisce, l’aria viene espulsa e il diaframma risale passivamente verso l’alto.

Solo durante una respirazione forzata, ad esempio quando si fanno sforzi, intervengono anche i muscoli intercostali.

Lo scambio gassoso

Quando inspiriamo, l’ossigeno (O2) presente nell’aria inalata raggiunge gli alveoli, i quali sono circondati da innumerevoli vasi sanguigni piccolissimi chiamati capillari. Lo scambio gassoso avviene proprio qui: il sangue povero di ossigeno assorbe l’O2 e allo stesso tempo rilascia anidride carbonica (CO2), che viene poi espirata. Il sangue trasporta l’ossigeno alle cellule dell’organismo. Grazie all’apporto di ossigeno, le cellule bruciano il glucosio ricavato dall’alimentazione. In questo processo si formano CO2 e acqua.

La funzionalità respiratoria in cifre

La profondità e il numero di atti respiratori al minuto dipendono dal fabbisogno di ossigeno dell’organismo. Le attività faticose richiedono una maggiore quantità di ossigeno, poiché le cellule muscolari non possono lavorare senza l’apporto di nuovo ossigeno. La quantità d’aria necessaria può quindi variare sensibilmente. Quando dormiamo, per esempio, abbiamo bisogno di soli 4,7 litri di aria al minuto. Per una marcia rapida, invece, il fabbisogno aumenta di 12 volte, arrivando a circa 60 litri al minuto.

Quantità d’aria necessaria in litri al minuto

Dormire | 280 |

Posizione sdraiata | 400 |

In piedi | 450 |

Camminare | 1000 |

Andare in bicicletta | 1400 |

Nuotare | 2600 |

Arrampicata | 3100 |

Remare | 3600 |

Il ritmo respiratorio

| Neonati | 40 atti respiratori al minuto |

| dai 15 ai 20 anni | 20 atti respiratori al minuto |

| 30 anni e oltre | 16 atti respiratori al minuto |